こんにちは、はてはてマンボウです。前回に引き続き、ヘンな絵ばっかり描いている奇想の画家についてのお話です。

梓「前回までは、奇想の画家とは何かの解説に始まり、岩佐又兵衛(いわさまたべえ)、狩野山雪(かのうさんせつ)を扱ったね」

《解説》5分でわかる「奇想の画家① 桃山~江戸時代初期」

↑↑「奇想の画家ってそもそもなに?」「桃山時代から江戸時代初期の画家を見たい!」という方はこちらをクリックしてくれ~まあんぼう~

マ「あ、連理梓さん。今回はだれが出てくるんですか」

梓「それは見てのお楽しみ」

18世紀:巨人・伊藤若冲への道

白隠慧鶴:禅宗の放つ自由な画風!

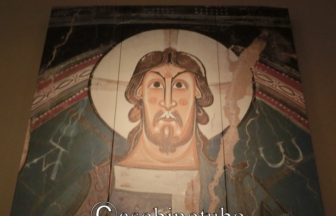

梓「白隠慧鶴(はくいんえかく)は臨済宗(りんざいしゅう)の中興の祖」

マ「お坊さんだったんですねえ」

梓「遊び心溢れる絵を描いた彼こそが、後に出てくる若冲(じゃくちゅう)、蕭白(しょうはく)、芦雪(ろせつ)などに影響を与えたとも言われている」

白隠慧鶴『達磨図』(萬壽寺、大分)

マ「うわあ、遊びで描きました、みたいな絵ですねえ。額は広いし、襟は飛び跳ねてますし」

梓「この絵はよく見ると下書きもたくさん残っているし粗さもしっかりあるんだけど、それらもすべてこの勢いの一部のように感じられる」

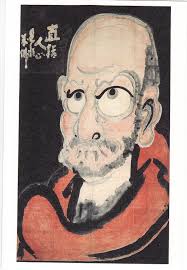

白隠慧鶴『隻手』(久松真一記念館、岐阜)

マ「はて。この絵は片手を描いているだけみたいですけど。これがどうしたんですか」

梓「禅には、悟りを導くための問答として『公案(こうあん)』と呼ばれるものがある。難しいお題を出して、その答えを考えさせるというもの」

マ「なぞなぞみたいなものですかねえ」

梓「白隠が考えた公案に『隻手音声(せきしゅおんじょう)』というものがある。さてマンボウちゃん、両手を打ち合わせると音がするよね」

マ「そりゃそうでしょうねえ」

梓「では片手ではどんな音がするかな」

マ「まぼ。か、考えさせられますね。何か意味があるんですか」

梓「その意味を自分で考えるのが公案。そんな目でさっきの『隻手』の絵を見てごらん」

マ「うーん、途端に意味があるように思えてきました」

梓「『隻手』と名付けるだけで、さきほどの公案との文脈も相まって、ただの片手の絵が意味を持つようになる。現代美術に通ずるものがあるよね」

伊藤若冲:趣味の絵画をとことん探求! 驚きの鶏おじさん

梓「伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)は、京都の裕福な青物問屋の長男。23歳で家業を継いだはずが、40歳のときにこれを投げ出して隠棲する」

マ「自由人ですねえ」

梓「それからは絵画三昧の人生を過ごすようになる。江戸の写生画といえば円山応挙(まるやまおうきょ)だというのは最初に話をしたけれど、その以前から写実的な絵画を描いていたのが若冲だ」

伊藤若冲『雪中雄鶏図』(細見美術館、京都)

マ「若冲と言えば、鶏ってイメージがありますね」

梓「庭へ放し飼いにしていぐらいだからね」

マ「普段からたっぷり観察していたから、写実的な鶏も描けたんでしょうかねえ」

梓「私としては『雪中雄鶏図(せきちゅうゆうけいず)』の雪の描写も好きだ。本来はただ空白であるはずの白色が、若冲にかかれば、雪となって実体を持つ」

マ「いまにも落ちそうな雪。鶏の尾の先にある竹笹が雪の重みでしなっているのも、雪へ質感を与えていますよねえ」

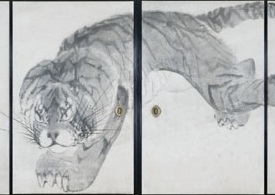

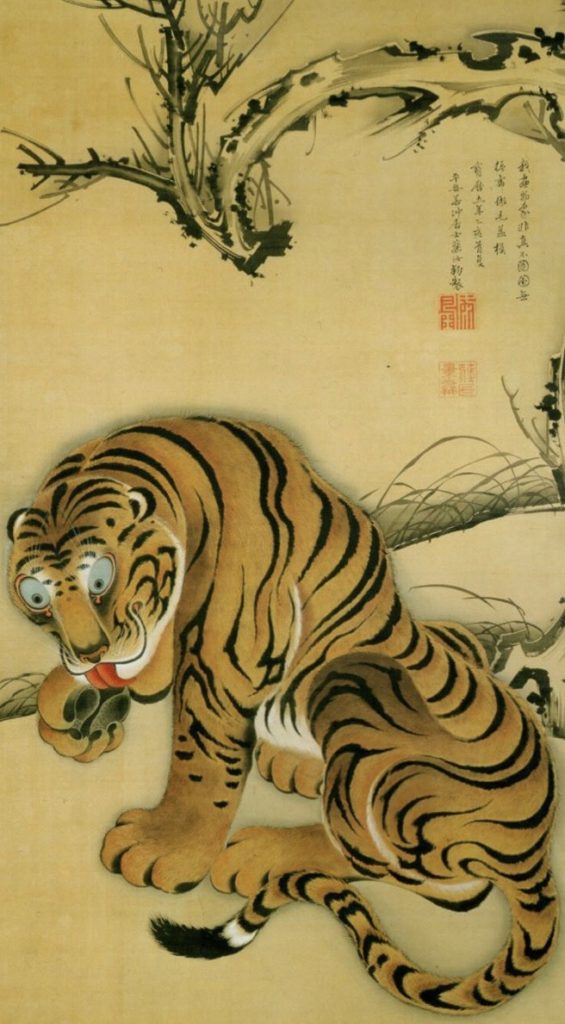

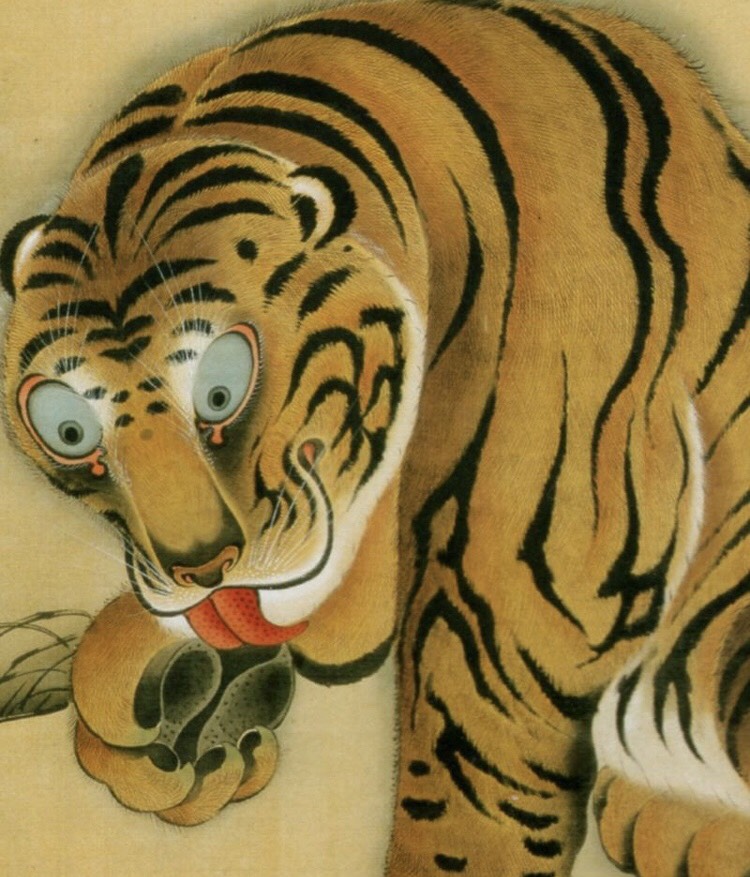

伊藤若冲『虎図』(エツコ&ジョー・プライスコレクション、ロサンゼルス)

マ「あら、かわいい虎ちゃん」

梓「この『虎図』もユーモラスではあるけれど、その一本一本の体毛の繊細さに注目すると、若冲にどれほどの技量があったのかがわかる」

マ「はて! ニードルみたいな虎の皮の細密さ。とぼけた顔に騙されるところでした」

梓「なんと若冲、虎を見たことがない。中国画を写して作られたはずなんだけど、この皮の質感を生み出しているというのが、また恐ろしいところ」

曽我蕭白:けばけばしさと激しさと

梓「曾我蕭白(そがしょうはく)は伊藤若冲より15歳年下の同時代人」

マ「名前からして既にもう、ややこしい感じが」

曽我蕭白『群仙図屏風(ぐんせんずびょうぶ)』(文化庁)

マ「なんだか激しい色使いですねえ」

梓「極彩色だけでもけばけばしいのに、仙人の乗る龍や波の水墨描写が生みだすアクの強さがたまらない」

曽我蕭白『唐獅子図』(朝田寺、三重)

マ「うわあ、これまた激しくて自由なタッチですねえ。右側の唐獅子なんて腹立つ顔してます」

長沢芦雪:流れるように自由なタッチ

梓「長沢芦雪(ながさわろせつ)は円山応挙門下の人間」

マ「またまた出てきましたよ、円山応挙」

梓「その写生画を受け継いでおきながら、奔放なタッチが印象的だ」

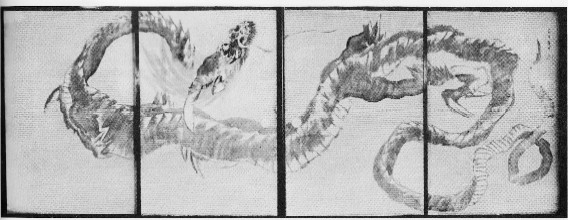

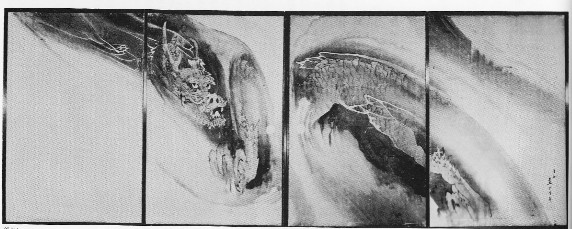

長沢芦雪『雲龍図』(西光寺、松江)

長沢芦雪『雲龍図』(西光寺、松江)

マ「くねくねっと泳ぐような龍がいたかと思えば、さっと雲を引き裂く龍はカッコいいですねえ!」

長沢芦雪『虎図襖』(無量寺・串本応挙芦雪館、和歌山)

マ「がんばって睨もうとしているのに、もう完全に猫ちゃんにしか見えないですね」

梓「飛び出してくるような躍動感は、確かな技術に裏打ちされたものだろう」

「奇想の画家」 ページ内リンク先

↓↓ その他の奇想の画家はこっちをチェックしてくれ~まあんぼう~

・《解説》5分でわかる「奇想の画家① 桃山~江戸時代初期」

・《解説》国芳、暁斎、芳年の色彩とその発想にシビれろ!╿5分でわかる「奇想の画家③」

≫筆者:連理梓

※「はてはてマンボウのブログ」は移転しました。

はてはてマンボウの 教養回遊記 (hatehatemanbou.com)

参考文献

〇辻惟雄(1970)『奇想の系譜』(美術出版社)

〇美術検定実行委員会編(2008)『西洋・日本美術史の基本』(美術出版社)

〇山口晃(2012)『ヘンな日本美術史』(祥伝社)

〇山下裕二監修(2019)『奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド』(日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション)